2009年05月02日

でけた

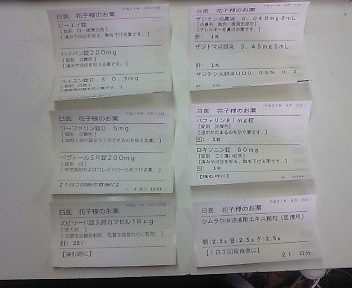

QL-1050を利用した薬袋ラベル、だいたいできた。

後は、細かい部分のプログラミングと、実使用に近い評価を行うこと。

Ubuntuでも動作することを確認した。Ubuntuは標準が東風フォントでは無い。

後は、細かい部分のプログラミングと、実使用に近い評価を行うこと。

Ubuntuでも動作することを確認した。Ubuntuは標準が東風フォントでは無い。

2009年04月29日

2009年04月20日

SSDオルカ

SSDオルカを評価してみた。

SSDオルカを評価してみた。品名:OCZSSD2-1VTX30G

容量:30GB

価格:12,591円(現在もう少し高い)

レセプト作成、検索関連が速くなる。体感スピードもかなり上がっている。

もう少し評価してみたい。

評価結果(レセプト1000枚程度のサンプルデータにて)

| 評価内容 | HDD | 2.5インチ SSD | 2.5インチ 5400rpm SATA | 2.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm ATA |

| CPU | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2GHz E4400 | Pentium4 2.6GHz | |

| MEMORY | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | |

| ダンプ | 5分8秒 | 5分33秒 | 5分21秒 | 6分29秒 | 6分55秒 | |

| リストア | 5分36秒 | 10分45秒 | 7分58秒 | 10分39秒 | 13分48秒 | |

| レセプト作成 | 2分58秒 | 9分15秒 | 5分16秒 | 10分14秒 | 13分22秒 | |

| プレビュー画面表示まで | 20秒 | 25秒 | 25秒 | 32秒 | 1分04秒 | |

| 全ページプレビュー表示完了 | 4分26秒 | 5分07秒 | 5分10秒 | 6分23秒 | 10分25秒 | |

| reboot後1ヶ月間の患者検索 | 3秒 | 58秒 | 42秒 | 45秒 | 44秒 | |

| gzip -d | 11秒 | 39秒 | 19秒 | 31秒 | 29秒 | |

| gzip | 28秒 | 30秒 | 28秒 | 34秒 | 49秒 | |

2009年04月15日

2009年04月14日

USBメモリ、cobsleep

この表題には全くつながりはない。

これが4GBのUSBメモリである。パソコンに差し込んだときの

出っ張りがほとんど無い。

cobsleep

ORCAのCOBOLプログラムに以下行を入れると

例えば10秒実行を止めることができる。

CALL "cobsleep" USING 10

これが4GBのUSBメモリである。パソコンに差し込んだときの

出っ張りがほとんど無い。

cobsleep

ORCAのCOBOLプログラムに以下行を入れると

例えば10秒実行を止めることができる。

CALL "cobsleep" USING 10

2009年04月09日

QL-1050メモ

突っ込まないでください

dpkg -i --force-all ql1050cupswrapper-1.0.0-1.debian.i386.deb

以下のメッセージは無視

Restarting Common Unix Printing System: cupsd.

lpadmin: PPD ファイルをコピーできません!

Restarting Common Unix Printing System: cupsd.

PPDファイルの設定が要る

/usr/share/cups/model/brql1050.ppd を使う

一つのプリンタ名に1個以上設定出来ない。

間違えた場合、一度プリンタ削除した方が良い

brpapertoollpr_ql1050 -P QL-1050 -n format6262 -w 62 -h 62

ロール紙幅102mmと設定すると、ピクセル数で若干オーバーする。

1167 → 1164 変更のこと

sudo vi /usr/local/Brother/PTouch/ql1050/inf/paperinfql1050pt1

BrL0B6603CE9412/format10260: 1164 636

BrL0B6603CE9412/format10260: 1164 636

BrL0B66058BD974/format10288: 1164 967

BrL0C66074DB013/format102116: 1164 1297

BrL0C66090A800D/format102144: 1164 1627

BrL0C660ACB9719/format102172: 1164 1957

BrL0C660C842B04/format102200: 1164 2287

BrL0C660E435188/format102228: 1164 2618

BrL0C66100B1A0C/format102256: 1164 2948

BrL0C6611CD879D/format102284: 1164 3278

BrL0C66138B50F9/format102312: 1164 3608

dpkg -i --force-all ql1050cupswrapper-1.0.0-1.debian.i386.deb

以下のメッセージは無視

Restarting Common Unix Printing System: cupsd.

lpadmin: PPD ファイルをコピーできません!

Restarting Common Unix Printing System: cupsd.

PPDファイルの設定が要る

/usr/share/cups/model/brql1050.ppd を使う

一つのプリンタ名に1個以上設定出来ない。

間違えた場合、一度プリンタ削除した方が良い

brpapertoollpr_ql1050 -P QL-1050 -n format6262 -w 62 -h 62

ロール紙幅102mmと設定すると、ピクセル数で若干オーバーする。

1167 → 1164 変更のこと

sudo vi /usr/local/Brother/PTouch/ql1050/inf/paperinfql1050pt1

BrL0B6603CE9412/format10260: 1164 636

BrL0B6603CE9412/format10260: 1164 636

BrL0B66058BD974/format10288: 1164 967

BrL0C66074DB013/format102116: 1164 1297

BrL0C66090A800D/format102144: 1164 1627

BrL0C660ACB9719/format102172: 1164 1957

BrL0C660C842B04/format102200: 1164 2287

BrL0C660E435188/format102228: 1164 2618

BrL0C66100B1A0C/format102256: 1164 2948

BrL0C6611CD879D/format102284: 1164 3278

BrL0C66138B50F9/format102312: 1164 3608

2009年03月28日

Ver4.4

予約票が便利だと思いました。これ、ラベルプリンタで出るようにしたい。

外来カルテのプログラムオプション対応と、請求書兼領収書メモ欄編集対応が

当社カスタマイズに似ています。全国的に要望は同じなんだなあ。

やりたいことがいっぱいありますが、時間が無いなあ。

外来カルテのプログラムオプション対応と、請求書兼領収書メモ欄編集対応が

当社カスタマイズに似ています。全国的に要望は同じなんだなあ。

やりたいことがいっぱいありますが、時間が無いなあ。

2009年03月26日

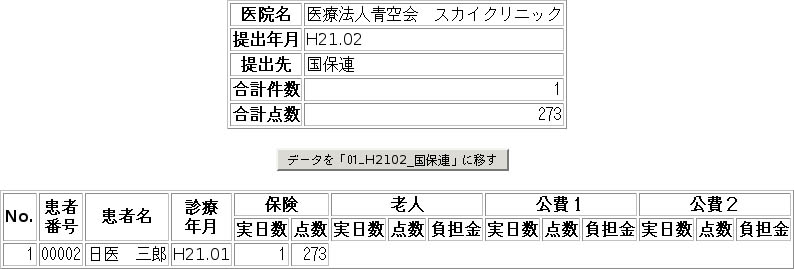

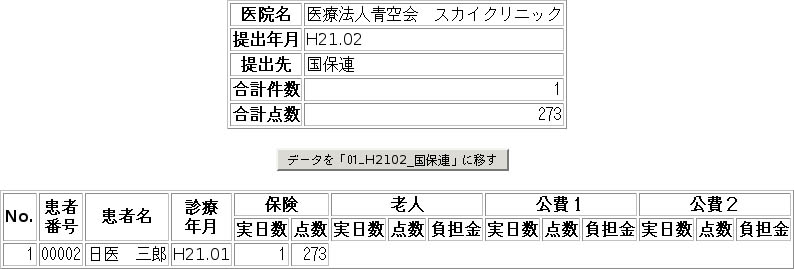

FDD無し Linuxだけでオンライン請求

現在レセ電データを一度フロッピーに落とさないと現実的には使えないような仕様になっています。要望事項として提出しました。(文末参照)

これではオンラインのメリットが無くなると思い、とりあえず、Webプログラムで、レセ電データを整理していくような機能を付けました。

下の例では、「01_H2102_国保連」のフォルダの中に「RECEIPTC.UKE」が整理されます。

オルカVPNを使い、LinuxのORCAレセコンから直接オンライン請求を始めています。

レセ電データ出力先に「01RECEIPTC.UKE」のファイル名でレセ電データができます。このデータが大変扱いにくい状態になっています。

1)「01RECEIPTC.UKE」のままではオンライン請求できず、「RECEIPTC.UKE」に変更する必要がある

2)orcaユーザにて600の属性になっており、orcauserユーザなどで扱うことができない

3)ファイル名だけでは、基金か国保かがわからない

4)ファイル名だけでは、請求年月がわからない

5)上書きするだけなので、過去のレセ電データをHDDに保存していくことができない。

以下のようなデータ出力にして頂ければ幸いです。

「01_200902_国保」等のフォルダを作成し、そこに「RECEIPTC.UKE」のファイルを入れる。orcaの所有者でかまわないのですがファイルの属性は644。

総括表・公費請求書、レセプト電算システム提供データのファイル出力先が「1 フロッピー」がデフォルトになっており、「システム管理設定場所」等をデフォルトに設定出来ないのも使いにくく思います。

これではオンラインのメリットが無くなると思い、とりあえず、Webプログラムで、レセ電データを整理していくような機能を付けました。

下の例では、「01_H2102_国保連」のフォルダの中に「RECEIPTC.UKE」が整理されます。

オルカVPNを使い、LinuxのORCAレセコンから直接オンライン請求を始めています。

レセ電データ出力先に「01RECEIPTC.UKE」のファイル名でレセ電データができます。このデータが大変扱いにくい状態になっています。

1)「01RECEIPTC.UKE」のままではオンライン請求できず、「RECEIPTC.UKE」に変更する必要がある

2)orcaユーザにて600の属性になっており、orcauserユーザなどで扱うことができない

3)ファイル名だけでは、基金か国保かがわからない

4)ファイル名だけでは、請求年月がわからない

5)上書きするだけなので、過去のレセ電データをHDDに保存していくことができない。

以下のようなデータ出力にして頂ければ幸いです。

「01_200902_国保」等のフォルダを作成し、そこに「RECEIPTC.UKE」のファイルを入れる。orcaの所有者でかまわないのですがファイルの属性は644。

総括表・公費請求書、レセプト電算システム提供データのファイル出力先が「1 フロッピー」がデフォルトになっており、「システム管理設定場所」等をデフォルトに設定出来ないのも使いにくく思います。

2009年03月25日

オルカVPN Linux オンライン請求まとめ

以下はDebian Etchの場合です。

(1)VPNクラインアントとUSBトークンドライバのインストール

NSM株式会社から届いた、CD-ROMからインストール。

インストールスクリプトを実行する。

・注意

H21.3現在では、kernel 2.6.18のみ。

Etch-and-a-halfは、ここのパッチをvpnclientにあてる必要がある

(2)VPNクラインアントとUSBトークンの初期設定

証明書インポートコマンドを実行する

securenet-import-cert --cert /cdrom/Cert/Certp.p12 --pin [8桁のUSBトークンパスワード]

・注意

別コンピュータでも(1)(2)項を実行してから、トークンを元のコンピュータに戻した場合、再度(2)項を実行する必要がある。

iptablesでインターフェースを指定している場合以下も必要

iptables -A INPUT -i cipsec0 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o cipsec0 -j ACCEPT

基金ソフトウエアのインストール

(3)IceweaselとJavaをインストール

sudo aptitude install iceweasel-l10n-ja sun-java5-plugin sun-java5-fonts

(4)Adobe readerのインストール

http://www.adobe.com/

よりAdobeReaderをダウンロードインストール

・注意

(3)(4)項を実行しないとiceweaselのpluginにならない

(5)支払基金から届いたセットアップCD-ROM(支払基金CD-ROM)

install.shを実行。途中で審査支払機関所在地を聞かれるので設定。

sudo mount /cdrom -o exec

(6)アイコンをIceweaselに変更、ブラウザ起動ファイルの変更を行う。

/usr/lib/iceweasel/icons/mozicon50.xpm に変更

/home/orcauser/ReceiptOnline/firefox/firefox.pr

#export PATH=~/ReceiptOnline/Acrobat7.0/bin:${PATH}

iceweasel ~/ReceiptOnline/toppage"$1"/top.html

(7)ブラウザへ証明書をインポート

Iceweaselの「編集」「設定」「詳細」「暗号化」「証明書」「自動的に選択する」をチェック。

「証明書を表示」「認証局証明書」「インポート」で支払基金CD-ROMにある、receipt-online-ca.cerを使う。

”名前のない認証局”が行う認証のうち、信頼するものを選択して下さい。

3つともチェックする。

(8)Java実行環境へ証明書をインポート

JRE証明書「セキュリティ」「証明書」「署名者のCA」「ユーザ」「インポート」で支払基金CD-ROMにある、receipt-online-ca.cerを使う。

(9)電子証明書のダウンロード

「オンライン請求・都道府県のアイコン」「証明書ダウンロードサイト」「ユーザID」「パスワード」でディスクに保存。

(10)ブラウザへ電子証明書をダウンロード

Iceweaselの「編集」「設定」「詳細」「暗号化」「証明書」「自動的に選択する」をチェック。

「証明書を表示」「あなたの証明書」「インポート」でダウンロードした電子証明書使う。パスワードは支払基金からの書類に同封されている「電子証明書インストールパスワード」を使う。

注意1

マスターパスワードの変更の画面が表示された場合、間違ってもパスワードを入れてはいけない。入れてしまった場合、$home/.mozilla/firefox/のフォルダを消すと現状復帰できるが、ブックマーク等の情報が消える。どれかのファイルのみ消せば良いのだが特定できなかった。

「証明書と発行者名」欄の文字列が「発行元」(オンライン請求ユーザ設定情報(電子証明書取得に関する情報))と一致するかどうかを確認する。

(11)Java実行環境に電子証明書をインストール

「JRE証明書」「セキュリティ」「証明書」「クラインアント認証」「ユーザ」「インポート」ダウンロードした電子証明書を選択。

パスワードは支払基金からの書類に同封されている「電子証明書インストールパスワード」を使う。

発行元の文字列が「発行元」(オンライン請求ユーザ設定情報(電子証明書取得に関する情報))と一致するかどうかを確認する。

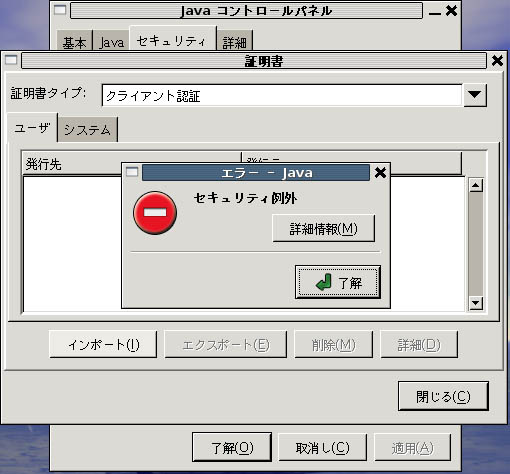

・注意2

最初の「パスワードの要求 インポート」のみ電子証明書インストールパスワードを入れること。

2回目の「パスワード」には、決して何も入れてはならない。

ここで設定を間違うと、Javaのエラー「セキュリティ例外」に悩まされることがある。

$home/.java/deployment/security/* のファイルを削除して、再度設定。

(1)VPNクラインアントとUSBトークンドライバのインストール

NSM株式会社から届いた、CD-ROMからインストール。

インストールスクリプトを実行する。

・注意

H21.3現在では、kernel 2.6.18のみ。

Etch-and-a-halfは、ここのパッチをvpnclientにあてる必要がある

(2)VPNクラインアントとUSBトークンの初期設定

証明書インポートコマンドを実行する

securenet-import-cert --cert /cdrom/Cert/Certp.p12 --pin [8桁のUSBトークンパスワード]

・注意

別コンピュータでも(1)(2)項を実行してから、トークンを元のコンピュータに戻した場合、再度(2)項を実行する必要がある。

iptablesでインターフェースを指定している場合以下も必要

iptables -A INPUT -i cipsec0 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o cipsec0 -j ACCEPT

基金ソフトウエアのインストール

(3)IceweaselとJavaをインストール

sudo aptitude install iceweasel-l10n-ja sun-java5-plugin sun-java5-fonts

(4)Adobe readerのインストール

http://www.adobe.com/

よりAdobeReaderをダウンロードインストール

・注意

(3)(4)項を実行しないとiceweaselのpluginにならない

(5)支払基金から届いたセットアップCD-ROM(支払基金CD-ROM)

install.shを実行。途中で審査支払機関所在地を聞かれるので設定。

sudo mount /cdrom -o exec

(6)アイコンをIceweaselに変更、ブラウザ起動ファイルの変更を行う。

/usr/lib/iceweasel/icons/mozicon50.xpm に変更

/home/orcauser/ReceiptOnline/firefox/firefox.pr

#export PATH=~/ReceiptOnline/Acrobat7.0/bin:${PATH}

iceweasel ~/ReceiptOnline/toppage"$1"/top.html

(7)ブラウザへ証明書をインポート

Iceweaselの「編集」「設定」「詳細」「暗号化」「証明書」「自動的に選択する」をチェック。

「証明書を表示」「認証局証明書」「インポート」で支払基金CD-ROMにある、receipt-online-ca.cerを使う。

”名前のない認証局”が行う認証のうち、信頼するものを選択して下さい。

3つともチェックする。

(8)Java実行環境へ証明書をインポート

JRE証明書「セキュリティ」「証明書」「署名者のCA」「ユーザ」「インポート」で支払基金CD-ROMにある、receipt-online-ca.cerを使う。

(9)電子証明書のダウンロード

「オンライン請求・都道府県のアイコン」「証明書ダウンロードサイト」「ユーザID」「パスワード」でディスクに保存。

(10)ブラウザへ電子証明書をダウンロード

Iceweaselの「編集」「設定」「詳細」「暗号化」「証明書」「自動的に選択する」をチェック。

「証明書を表示」「あなたの証明書」「インポート」でダウンロードした電子証明書使う。パスワードは支払基金からの書類に同封されている「電子証明書インストールパスワード」を使う。

注意1

マスターパスワードの変更の画面が表示された場合、間違ってもパスワードを入れてはいけない。入れてしまった場合、$home/.mozilla/firefox/のフォルダを消すと現状復帰できるが、ブックマーク等の情報が消える。どれかのファイルのみ消せば良いのだが特定できなかった。

「証明書と発行者名」欄の文字列が「発行元」(オンライン請求ユーザ設定情報(電子証明書取得に関する情報))と一致するかどうかを確認する。

(11)Java実行環境に電子証明書をインストール

「JRE証明書」「セキュリティ」「証明書」「クラインアント認証」「ユーザ」「インポート」ダウンロードした電子証明書を選択。

パスワードは支払基金からの書類に同封されている「電子証明書インストールパスワード」を使う。

発行元の文字列が「発行元」(オンライン請求ユーザ設定情報(電子証明書取得に関する情報))と一致するかどうかを確認する。

・注意2

最初の「パスワードの要求 インポート」のみ電子証明書インストールパスワードを入れること。

2回目の「パスワード」には、決して何も入れてはならない。

ここで設定を間違うと、Javaのエラー「セキュリティ例外」に悩まされることがある。

$home/.java/deployment/security/* のファイルを削除して、再度設定。

2009年03月24日

システムベンダー確認試験

レセプトデータを送って確認試験までできる。

分からなかったこと

医療機関コードは、発行期間コードの(161******* の様な10桁の番号)下7桁です。

都道府県番号を「16」にする必要がある。

何で富山県なんだと突っ込みたくなります。

とりあえずは無事完了しました。

分からなかったこと

医療機関コードは、発行期間コードの(161******* の様な10桁の番号)下7桁です。

都道府県番号を「16」にする必要がある。

何で富山県なんだと突っ込みたくなります。

とりあえずは無事完了しました。

2009年03月22日

2009年03月04日

2009年02月27日

2009年02月25日

Brother

BrotherのレーザプリンタHL-5270DNとラベルプリンタQL-1050評価中

HL-5270DN

もう後継機種が出てます。HL-5350DN

BR-Scriptのフォントはまあまあ綺麗だが、印刷が遅い。

QL-1050

結構あっさり動きましたよ。

2009年02月24日

2.5インチHDD 5400rpm vs 7200rpm

2.5インチHDD 7200rpmは、それなりに効果有り。

評価結果

評価結果

| 評価内容 | HDD | 2.5インチ 5400rpm SATA | 2.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm SATA | 3.5インチ 7200rpm ATA |

| CPU | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2.4GHz P8600 | Core2 DUO 2GHz E4400 | Pentium4 2.6GHz | |

| MEMORY | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | |

| ダンプ | 5分33秒 | 5分21秒 | 6分29秒 | 6分55秒 | |

| リストア | 10分45秒 | 7分58秒 | 10分39秒 | 13分48秒 | |

| レセプト作成 | 9分15秒 | 5分16秒 | 10分14秒 | 13分22秒 | |

| プレビューデータ表示まで | 25秒 | 25秒 | 32秒 | 1分04秒 | |

| 全ページプレビュー表示完了 | 5分07秒 | 5分10秒 | 6分23秒 | 10分25秒 | |

| reboot後1ヶ月間の患者検索 | 58秒 | 42秒 | 45秒 | 44秒 | |

| gzip -d | 39秒 | 19秒 | 31秒 | 29秒 | |

| gzip | 30秒 | 28秒 | 34秒 | 49秒 | |

2009年02月23日

液晶モニタのOSD等のボタン

電源スイッチ含めてボタンの出っ張りがない。下辺に付いているのか、Macみたいに裏に付いているのか、探したがボタンがない。何のことはない、そのまま押せば良いのでした。結構感度が良く、軽く触っただけで反応してしまいます。もう少し押した感があったほうが良いとも思いました。

2009年02月09日

Lennyリリースらしい

今週末(14日〜15日)にはLennyがリリースされるらしい。Debian−usersより

DebianはPotatoからさわり始めて、Woody、Sarge、Etchとめまぐるしく変わる。

DebianはPotatoからさわり始めて、Woody、Sarge、Etchとめまぐるしく変わる。

2009年02月07日

NEC vs 富士通

SDRAM 128MB NEC製と富士通製。富士通製はFのシールがあるがチップはInfineon製。

約6〜7年前の製品である。当時幾ら位したのだろうか。

現在の株価2月6日終値

NEC 249円

富士通 391円

今はメモリも株も安いなあ。

1万2〜3千円で17インチモニタが買えることにも驚いた。

約6〜7年前の製品である。当時幾ら位したのだろうか。

現在の株価2月6日終値

NEC 249円

富士通 391円

今はメモリも株も安いなあ。

1万2〜3千円で17インチモニタが買えることにも驚いた。

2009年02月05日

ラベルプリンタ

Brotherラベルプリンタ + Etch + Monpeでこれを印刷することができた。

このラベルプリンタ実売16000円くらいなのが良い。プリンタサーバの方が高かった(^^;

今できずに困っていることが、自分の思った長さでラベルをカットすること。

必要な長さのラベルをセットするコマンドが用意されているのだが、印刷時にエラーになってしまう。

このラベルプリンタ実売16000円くらいなのが良い。プリンタサーバの方が高かった(^^;

今できずに困っていることが、自分の思った長さでラベルをカットすること。

必要な長さのラベルをセットするコマンドが用意されているのだが、印刷時にエラーになってしまう。

2009年02月03日

Brotherラベルプリンタ

Linuxドライバが用意されているの検討している。とりあえずちゃんと動いたのは、Sarge。

マニュアルの動作環境もSargeのみになっている。このドライバがリリースされたのも

Sargeの頃。Etchが上手く動かない。何が何でもORCAから印刷されるようにしたい。